新しい計画が決まり次第、

こちらにUPします。

以下は終了したとりくみです。

子どものためにも 先生のためにも 学校について考える

第55次京都市教育研究集会

11月15日(土)10:00~12:30

京都教育文化センター301

講演:#髙橋哲 さん(大阪大学准教授)

「教職員の真の処遇改善について

~学校がどんな場所であってほしいか 希望を語ろう~」

分科会 11月9日(日)9:00~12:00

分科会(11/9(日)9:00~12:00)

京都教育文化

センターにて

【小学校】

・なぜ毛筆学習をするのか

・悲しみを背負わされた少女

【中学校】

・不登校と今日の教育

・最終年に担任して

【特別支援】(詳細は画像をご覧ください)

【図書館司書】(レポートグッズ持寄り交流)

【平和教育】

・伏見ピースメッセージ展

・ゼスト御池でのパネル展示

【久御山町・城陽市・宇治市の教職員のみなさんへ】

秋の教研

みんなで一緒に楽しく歌いましょう Sing together

10月25日(土)13:30~

南宇治コミュニティセンターにて

https://maps.app.goo.gl/uNEmX6TKVx5Fyr9dA

クリックで

←画像拡大

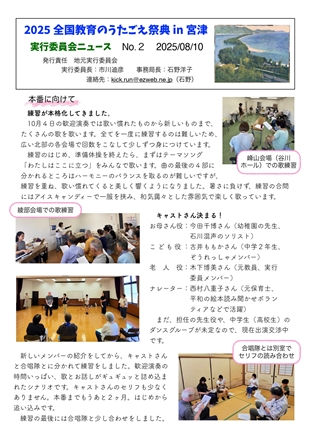

「全国教育のうたごえ祭典」とは、世界の平和と子どもたちの健やかな成長を願う教師、子どもたち、親と市民が共同で作る、合唱を中心とした文化祭典です。

京都北部での開催は初めてで、全国各地から来られる人には、京都府北部を観光�し、自然の豊かさや地域の生活にも触れていただき、先人たちが受け継いできた誇れるべき歴史や文化を知っていただく機会にすると共に、私たち自身も全国の優れた活動から学ぶ大切な機会にしたいのです。

実施主体は「全国教育のうたごえ協議会」と現地実行委員会ですが、財源は毎回実施する地域の実行委員会で参加者からの参加費や賛同金などで賄っています。

どうか、みなさんのお力をお貸しください。

(与謝地方教職員組合より)

クリックで

画像拡大→

クリックで

←画像拡大

(5月18日更新)

プログラムの詳細を記した2次ビラをUPしました。

宮津の子どもたちの合唱や地域の障害のある児童生徒の太鼓の出演も決定。4日の歓迎の取組では、与謝の海支援学校の歴史や理念を歌った「ぼくらの学校」を披露します。参加者みんなで「ぞうれっしゃよ はしれ」「先生をふやそう」を合唱しましょう。

賛同金も引き続きよろしくお願いいたします。

(与謝地方教職員組合より)

10月4日(土)15:30~の「歓迎のとりくみ」は、

チケットを持っておられる方優先になります。

チラシのアドレスでお申し込みください。

18:00~の「夕食交流会」も申込要。

5日(日)の「合唱発表会」はどなたも入場できます。

会場はいずれも「みやづ歴史の館」です。

(9月1日更新)

【京都府立支援学校・盲・聾学校の教職員のみなさんへ】

新しい職場や新しい子どもたちとの出会いの中で感じていることを、何でも交流しましょう。

「連絡帳の書き方」「ホームルームのとりくみ方」も学びましょう。

参加して下さる方は職場の組合員に声をかけて下さい。または

で申し込みを。

クリックで

←画像拡大

クリックで

←画像拡大

クリックで

画像拡大→

お待たせしました。4月5日(土)13:10~「春の教育講座」2次ビラ完成

5つの分科会の詳細を載せました。

得丸浩一さんの講演テーマ

「子どもと生きる困難と希望~先生として生きるということ~」

も載せました。

参加申し込みは

https://forms.gle/zVHCvLWKaNYZdC1t6

(申込無しで当日参加も可)

京都市の教職員はもちろん、市外・府外からのご参加も大歓迎。職場から誘い合ってお越しください。

京都市立の小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園の教職員のみなさんへ

うまくいかなかったり行き詰まったりしたとりくみも、その中の子どもの姿が見えれば、必ず学べます。子どもを語り合い、「ふだん着の実践」を交流しましょう。

ただい�まレポート募集中。

保護者や市民のみなさんのご参加も大歓迎。保護者の方の報告もあります。

クリックで

←画像拡大

(11月16日18:15修正更新)

9:30~12:00

「対話の中で共に学び合う子どもと大人」

「2年生 かけざん」

「5年体育『バスケットボール』」

「5年理科『流れる水のはたらき』(校区の川の危険性を学ぶ)」

「図書館司書から見た子どもたち」

「支援学校の図書室より」

「中学校の学年、学級づくり」

「中学校美術の授業」

「自立と社会参加に向けて~支援学校サテライト施設でのとりくみ~」

「教科を学ぶ楽しさ~中学校育成学級の授業づくり」

13:30~16:00

「保健室から子どもたちへ~掲示板、保健室指導、保健だよりなどの交流~」

「農業問題をめぐる学校給食の役割を考える」

「子どもたちに安心安全な、学校でつくる中学校給食を」

「身を縮めて子ども時代に戻る(PTAお話しの会・廃材工作・ぐるりスタジオ)」

「広島平和ツアーから何を学んだか」

「道徳でロールプレイング、とことんやってみた」

「被爆者救援バザーのとりくみ」

どなたでも参加できます。

当日持ち込みレポートも歓迎。

気軽にお越しください。

クリックで

←画像拡大

「子どもたちを信じて頼り、任せて見守る」

子どもたちの発案で、

校庭の遊具を増やす。

運動会の新種目を考える。

給食のメニューを作る。

日課表まで変えていく。

「子どもの権利条約」をもとにした「島小児童憲章」。子どもの自主性あふれる学校づくりの実践で知られる

植田一夫 さんのお話から学びましょう。

京都府立の特別支援学校の教職員のみなさんへ

4月から新しい環境でスタートする不安…

子どもたちとの新しい出会い…

おいしいスイーツを食べながら、教育実践のこと、職場のこと、気軽に語り合いましょう。実践を一緒に学び話せる仲間にも出会えます。

申し込みはチラシのQRコードまたは↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9sU8x8UDwo-lt_hq6i-Thq3yMjA2YweZ2emf0McujDoyvGw/viewform

八幡市・京田辺市・井手町・宇治田原町の

小中学校教職員のみなさんへ

奈良の新風堂書店の協力を得て、今年も教育書フェアを行ないます。絵本や教育実践書、各種のプリント集など盛りだくさんの図書を取り揃えてお待ちしています。新年度準備にとっては必須です。

理科の教材・教具などのプレゼントもあります。職場で連れ立ってお越しください。

(八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町の小中学校勤務の教職員の方は、組合員1,000 円、未組合員500 円の図書引換券をお渡しします。職場の組合員さんにも事前にお渡ししていますのでお尋ね下さい。

※新採用の方にはあと1,000円分をプレゼントします。会場でお申し出ください。)

クリックで

←画像拡大

知らずに相手を傷つけてしまう言動を指す「マイクロアグレッション」。学校の中にもたくさんのマイクロアグレッションが潜んでいます。学校の何が、どんな場面で問題となるのでしょう。人権問題に詳しい渡辺雅之さんに詳しくうかがいます。

オンライン開催。申し込みはQRコードで、

またはこちら↓。

クリックで

画像拡大→

6月21日(水)は、綴喜地域の青年たちが、自分たちが工夫している実践(図工や運動会のとりくみなど)や、新採1年目を仲間の支えも得て乗りきった経験などを紹介します。

8月26日(土)の教研集会では、職場の仲間とつながりながら一人ひとりの子どもを大切にするクラスづくり・授業づくりについて、小学校の中堅教員がお話ししてくれます。

綴喜地域以外からの参加も歓迎します。

【舞鶴の教育を考える集い】

12月4日(日)13:30~16:30

舞鶴市 西駅交流センター3Fホール

講演「生きる喜ぶをはぐくむために

~子どもの生きづらさと親の生きづらさ~」

春日井敏之さん(立命館大学教授)

コロナの収束が見えてこないまま3年目となりました。この間不登校の児童・生徒が増え、「うつ」になる子どもや自殺する子どもも増えています。他の人が自分をどう思っているか気になるという子どもも増えていると言われています。

「人間を育てるのではなく、人材を育てる教育」と言われるようになって、教育のあり方が変わってきたことが一つの原因ではないでしょうか。

春日井敏之さんのお話を聞いて子どもたちの未来を思い、大人たちの今を見つめてみませんか。

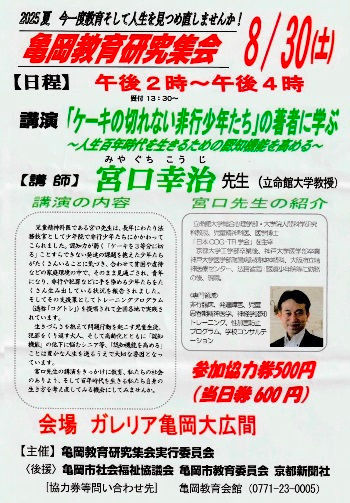

【亀岡 秋の教研】

「子どものねがいに寄り添い、

発達を踏まえた子ども理解を深めましょう」

11月26日(土)午後1:30~4:30

ガレリア亀岡研修室

「あの子があんな行動をとるのはなぜなんだろう」

「子どもが落ち着いて過ごせるようにするには…」

クラスの事例を出し合い、専門職のアドバイスも聞きながら、子どもをどう理解するのか、学び合いましょう。

「ブックフェア」(教育書販売)も同時開催

←クリックして拡大

「気になる言動」のある子どもには「愛着」の課題があるかもしれません。 大きな困りや深い傷つきを持っている子どもたちが学ぶ施設に併設された学校での実践の報告を聞き、子どもたちが「育つ」環境に視点を当てて学び合いましょう。初参加大歓迎。

会場(ガレリア亀岡)が緊急事態宣言発出中は使用できなくなったので、今回の「せんせのがっこ」は中止します。また次の学習の機会が決まれば案内しますので、またごいっしょに学び合いましょう。

亀岡市

4月28日・29日に予定されていた、相楽の「春のブックフェア」は、緊急事態宣言が出されたため、まことに残念なら中止することになりました。またあらためて企画しますので、その節はみなさんお越しください。

木津川市

精華町

和束町

笠置町

南山城村

%E6%96%B0%E6%AD%93%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A0%94.jpg)

京都市立高校

宇治市

城陽市

久御山町

向日市

長岡京市

大山崎町

京都市

(小・中・幼・総合支援学校)

福知山市

4月6日・7日両日とも、「自然と理科の会」のスタッフが、様々な教材、教具を紹介して下さり、プレゼントもしてもらえます。春からの各学年の生活科・理科の授業を楽しむヒントを紹介してもらえます。

2024%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%AD%93%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AD%A6%E7%BF%92%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E5%B0%8F.jpg)

2023%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E9%9B%86%E3%81%84%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%83%93%E3%83%A9_page-0001.jpg)

23%E6%95%99%E7%A0%94%E3%83%93%E3%83%A9ver3.jpg)

%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A0%94%E3%83%BB%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%81%A8%E5%88%86%E6%95%A3%E4%BC%9A%E3%83%93%E3%83%A9%E2%91%A1_page-0001.jpg)

%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A0%94%E3%83%93%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC_page-0001.jpg)

2023%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%A0%94%E4%BF%AE%EF%BC%86%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_page-0001%20(1).jpg)

2023_08%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%81%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%A4%95%E3%81%B9_page-0001.jpg)

%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1(%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%90%8D%E3%81%AA%E3%81%97).jpg)

%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72023_page-0001.jpg)

23%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A0%943%E6%AC%A1%E3%83%93%E3%83%A9.jpg)

2023%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%AD%93%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%AD%A6%E7%BF%92%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_page-0001.jpg)

2023%E5%B9%B4%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%93%E3%83%A9.jpg)

%E6%98%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A0%94%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72022.jpg)

%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%9B%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A13_26.png)